2020.6.15

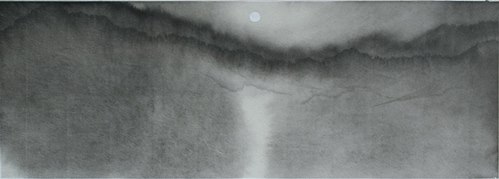

自分の中の確固たるイメージと、墨が織りなす偶然性とを対話させていくことが、水墨を描く面白さだと感じています

生紙はドーサ引きの紙と違い、落とした水や墨が紙全体に染み込んでしまうので、全く勝手がわからずに最初は戸惑いました。しかし、ようやく生紙に親しめた、と思ったのは、天草の東シナ海に突き出た半島の一番先端で、一晩中月を描いていた時でした。

その部屋は、東と西に大きな窓があり、宵に上る月を東の窓から、明け方に沈む月を西の窓から眺めることができました。集中して描いていると、だんだんと自分というものが薄くなっていって、通路(パイプ)になっていく感覚が訪れますが、その時、月の光が私を通って、紙の上にも広がるのを感じました。描くというより、紙の繊維に墨と水が自由に滲みたいように拡がりたいように、少し手を添える、という感触です。月の光が粒子になって、ふわっと拡がって、世界中に降り注いでいる、月がふーっと呼吸をしていると感じました。この時、はじめて月の音も聴きました。私の感じ方だと、弦楽器のような細い銀色の旋律で、耳でなく皮膚で触感的に聴くようです。聴こえたというより聴こえているのに気付いた、という感覚でした。そのとき、あぁ、やっぱり月は唄うんだな、と思いました。

田中 みぎわ Tanaka Migiwa » Artist Information